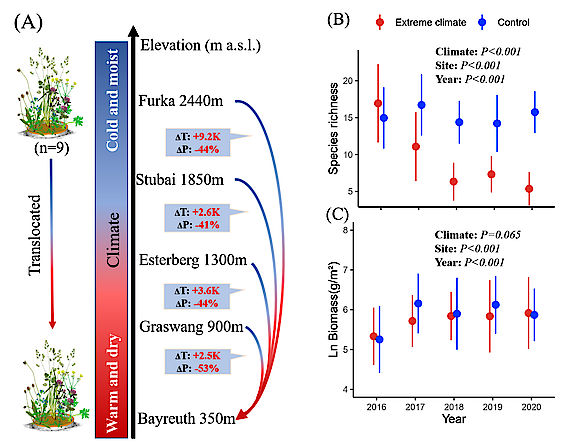

Alle bisherigen Untersuchungsergebnisse im WP 1 zeigen, dass die Niederschlagsbedingungen der entscheidende Schlüssel der Klimaerwärmung für die Artenzusammensetzung und Produktivität im Grünland sind. Langanhaltende Dürre in Kombination mit hohen Tagestemperaturen verändern das Artengefüge im Grünland. Durch das Versetzen von intakten Boden-Pflanze-Einheiten (Mesokosmen) aus alpinen Regionen nach Bayreuth, also in Gebiete mit bis zu 9°C höheren durchschnittlichen Temperaturen und entsprechenden geringeren Niederschlagsmengen kollabierten teilweise die versetzten Grünland-Artengemeinschaften (Abb. 1 A und B). Die an den Ursprungsorten verbliebenen Kontroll-Mesokosmen zeigen dagegen eine fast stabile Artenzusammensetzung der ursprünglichen Grünlandarten (blauen Punkte). In dem Maße, in dem die ursprünglichen, nach Bayreuth versetzten Arten verschwinden, wandern neue Arten aus dem Artenpool der Umgebung in diese frei werdenden Flächen der Mesokosmen ein. Diese übernehmen auch die Produktivität, sodass es fast zu einer paradoxen Situation kommt: die versetzten Artengemeinschaften kollabieren (rote Punkte in Abb. 1 B) aber die Biomasseproduktion bleibt gleich (rote Punkte in Abb. 1 C). Der Anstieg der Biomasse nach dem ersten Jahr mag auf den Effekt der Versetzung der Mesokosmen herrühren.

Das Alm-Wiederbeweidungs-Projekt „Grazing for Science“

Auf der Brunnenkopfalm im Ammergebirge fand von 1960 bis 2017 keine Beweidung statt. Ziel dieses Teilprojektes ist es, herauszufinden, welchen Einfluss die Reaktivierung einer Alm auf die Biodiversität, die Bodenkohlenstoffvorräte, die Stickstoffauswaschungen u.v.m. hat. Seit 2018 kommen daher in drei Sommermonaten (Juni, Juli, August) 6 bis 7 Rinder auf die ca. 7 ha eingezäunte Alm.

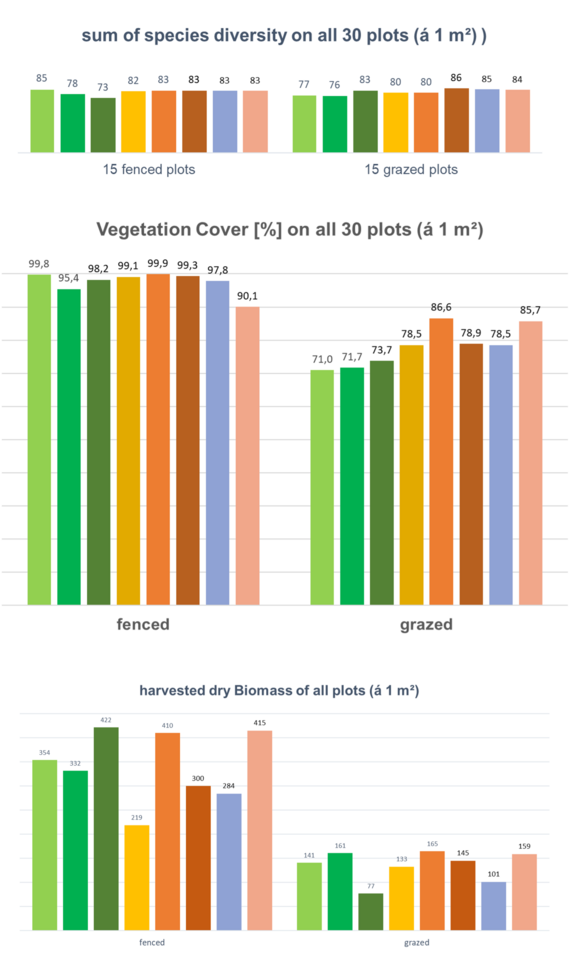

Die Uni Bayreuth (Professur für Störungsökologie und Vegetationsdynamik) beschäftigt sich in diesem Teilprojekt mit allen Aspekten der Vegetation. Nach inzwischen 8 Jahren der Analyse zeigen sich anhand der bisherigen Daten leichte bis deutliche Trends: die Wieder-Beweidung der Alm hatte keinen negativen Einfluss auf die floristische Artendiversität des Grünlands (Abb. 2 oben). Die Vermutung, die Beweidung würde die grasartigen Arten gegenüber den krautartigen Arten zurückdrängen konnte inzwischen auch bestätigt werden, wenn auch der Trend dazu noch nicht so deutlich ist. Alle auf der Almfläche wachsenden Arten sind mehrjährige und angepasste Grünlandarten mit langsamen Reaktionsmustern auf Störungsimpulse von außen. Dies unterstreicht die Bedeutung dieser Langzeituntersuchungen. Des Weiteren ist nicht nur der Fraß, sondern auch die mechanische Verletzung durch den Tritt der Tiere (besonders bei nasser Witterung) eine Störungsgröße, ersichtlich in der Vegetationsbedeckung (Abb.2 mitte). Der Einfluss der Beweidung ist auch in der erfassten Biomasse sehr gut erkennbar (Abb. 2 unten) erkennbar. Allerdings ist die geerntete Biomasse und damit auch der messbare Beweidungseinfluss über die Jahre stark schwankend, was die deutlichen Einflüsse des saisonalen Wetters und des Zeitpunktes der Schneeschmelze offenbart und weniger auf die Anzahl der Rinder zu schließen lässt.